No estar muerto para nadie

es justamente

el mayor riesgo de los muertos

-Vinciane Despret

En este artículo analizaremos la práctica de hablar con personas queridas fallecidas a través de la plataforma Facebook. Recordarlas, contarles cómo llevamos la vida sin ellas, saludarlas en sus cumpleaños, honrarlas en aniversarios; en suma, compartir la vida con nuestras muertas y muertos. Proponemos una reflexión sobre cómo redes sociales como Facebook han transformado nuestras formas de duelo, rememoración y cuidados, y cómo, a su vez, nuestra relación con nuestras personas fallecidas ha influido en algunas transformaciones en esta plataforma. Examinaremos de qué manera los usos y configuraciones de Facebook han mutado frente a estas dinámicas, convirtiéndose en espacios significativos para la memoria, la expresión colectiva y el cuidado de seres queridos que ya no están.

Ante tanto hate, redes de cuidado

Diversos estudios académicos han señalado las características que hacen de las plataformas virtuales un campo para la difusión de discursos de odio, sobre todo hacia las mujeres y diversidades. Cuestiones como la lejanía física y el anonimato funcionan como efectos desinhibidores y de distanciamiento emocional que pueden derivar en comportamientos como el ciberacoso y el ciberodio (Oleaque, 2015; Esquivel Alonso, 2016; Riaño, 2016; Cabo Isasi & García Juanatey, 2016; Roca & Fullana, 2017). En relación a esta exacerbación de la violencia en los espacios virtuales existen interesantes trabajos que analizan los delitos como el grooming y la difusión de imágenes íntimas no consentidas (Sequera & Lara Castro, 2021; Domínguez Vásquez & López Rosales, 2024; Cáceres Ortiz et al., 2023; Álvarez, 2018).

Ante estos fenómenos, diversas redes sociales como Facebook e Instagram han tenido que establecer normas comunitarias o políticas de moderación de contenido, así como mecanismos de denuncia para contenido que las infrinja, entre los que se encuentran mensajes de odio o intentos de ciberacoso que suceden a diario en las redes sociales (Oleaque, 2015). En el caso de nuestro país contamos con normativas contra la “violencia telemática” en el marco de la ley contra toda forma de violencia hacia la mujer (Ley 5777/16 Artículo 6). Aunque existen valiosos estudios sobre la violencia de género en Internet en Paraguay, no existen datos desagregados o sistematizados que permitan cuantificar la magnitud de esta problemática a nivel nacional y elaborar estrategias que permitan mitigar sus efectos sobre las mujeres y disidencias.

En su investigación sobre la violencia patriarcal, la antropóloga Rita Segato analiza las consecuencias del intercambio virtual y señala cómo este reproduce la estrategia fundamental del patriarcado: la abstracción del cuerpo. Ese cuerpo ausente de las redes sociales presenta todo intercambio como público, neutro y entre iguales, escondiendo los privilegios de ser hombre, blanco, de clase media, heterosexual, hablante de una lengua impuesta, sin discapacidad y con conexión a Internet. Ese mecanismo de abstracción elimina cualquier posible diversidad que en apariencia ya no existe. El “yo creo” se transforma en absoluto, omnipotente, dando lugar a un diálogo narcisista. No hay nada por fuera de quien enuncia, el cuerpo que habla desaparece y no hay una otredad presente que nos muestre los límites de nuestro lenguaje y de nuestro poder (Segato, 2010, pp. 171-173).

Si revisamos los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2023 en Paraguay, notamos que no hay nada abstracto ni universal en las personas usuarias de Internet. En nuestro país solo el 69% de los hogares en zonas urbanas y apenas el 22,8% en áreas rurales cuentan con acceso a Internet. Por su parte, si analizamos los consumos de Internet no ligados a la comunicación telefónica y mensajería, los hombres lo utilizan principalmente para descargar juegos, videos, películas o hacer transacciones bancarias mientras que las mujeres en mayor medida lo utilizan para buscar información, acceder a servicios de salud, explorar productos y servicios, y consultar instituciones gubernamentales (Tecnología de la Información y Telecomunicación en Paraguay, 2024)1 .

Este consumo diferencial de Internet da cuenta de que las mujeres tienen usos más ligados a sus quehaceres domésticos y a tareas de cuidado de personas de su familia. No hay nada de “natural” en esta división sexual de los comportamientos e intereses en Internet, sino que se debe a una “socialización de género que nos enseña a prestar atención y definir roles e identidades en relación a ciertos campos sociales y culturales más que a otros” (Jelin, 2012). A las mujeres nos enseñan a cuidar. De chicas ensayamos con las muñecas lo que a lo largo de la vida tocará hacer con la familia.

Más allá del modo en el que nos han criado, que sin duda influye, las corrientes cyborgfeministas nos aportan la pregunta sobre el lugar que tienen las tecnologías en la reproducción, sostenimiento y legitimación de las desigualdades de género. Para esta perspectiva, “la tecnología occidental está profundamente implicada en un proyecto de dominación masculina y de control de las mujeres y la naturaleza” (Fischetti & Torrano, 2024, p. 26). Tal es así que los inicios de Internet se remontan a un desarrollo para las comunicaciones militares en caso de guerra (Sain, 2015). Sin embargo, desde los feminismos se ha llamado a disputar eso.

En “La teoría de la bolsa de la ficción” Ursula K. Le Guin sugiere contar la otra cara del relato, la historia no contada, la historia de la vida en contra de “la historia triunfante (en la que el hombre conquista la tierra, el espacio, los extraterrestres, la muerte, el futuro), la historia trágica, con sus guerras y holocaustos” (Le Guin, 2022, p. 39). En este ensayo la autora sugiere que el primer dispositivo tecnológico de la evolución humana fue muy probablemente un recipiente, sin embargo:

“los cazadores de mamuts ocupan espectacularmente las paredes de las cavernas y de nuestras mentes, pero lo que realmente hicimos para mantenernos con vida y con la barriga llena fue recoger semillas, brotes, tallos, hojas, frutos y granos y otros pequeños animales inofensivos (…) Los hábiles cazadores volverían tambaleándose con un montón de carne, mucho marfil y un relato. No fue la carne lo que marcó la diferencia, fue el relato. Porque ese relato tiene un héroe y los héroes son poderosos. (…) Mientras se explicó la cultura como si hubiera sido originada a partir del uso de objetos largos y duros para pinchar, golpear y matar, las mujeres nunca pensamos que tuviéramos o quisiéramos tener ningún tipo de participación en ella. La civilización de la que hablaban esos teóricos, era evidentemente la suya; pero ese no es nuestro relato” (Le Guin, 2022, p. 33)

Para Le Guin es el relato el que hace la diferencia. El relato de esas tecnologías que sirven para golpear, empujar, matar y que imponen un héroe sobre el que se organiza productiva y reproductivamente el mundo. En este artículo nos interesa pensar en esa tensión entre tecnología para la muerte y tecnología para la vida, retomando la ausencia de los cuerpos propias de las plataformas virtuales ya no en su dimensión de odio y violencia, como fue anteriormente señalado, sino en sus otros relatos, como una expresión y posibilidad de relaciones de encuentro y cuidado entre las personas que nos quedamos y las que ya no están.

Tecnologías situadas

Antes de avanzar es importante enmarcar este artículo dentro de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Desde este marco conceptual se concibe a las tecnologías como parte de la sociedad y se entiende que los sistemas tecnológicos involucran no solo elementos técnicos, sino también sociales, económicos, políticos, espirituales y culturales (Fischetti & Torrano, 2024, p. 85).

Si miramos a nuestro alrededor, seguramente encontremos múltiples inventos nacidos del ingenio para resolver problemas cotidianos. Son desarrollos técnicos sin pretensión de universalidad ni de patentes, pero con la fuerza de la certeza práctica de que ese alambre en la punta del palo nos va a permitirbajar la fruta madura que quedó alta, o que un trapo viejo, acomodado de una forma especial, se convierte en un apyteha’o2, que permite a las personas que venden chipa sostener a diario enormes canastos sobre sus cabezas. Y así, tantos. Son objetos poderosos, soluciones técnicas, profundamente situadas, que emergen como microcosmos de las rutinas, las relaciones sociales, culturales, productivas y afectivas.

Toda nuestra organización social está generizada: leyes, instituciones, costumbres, la forma en la que fuimos criados y los modos en que buscamos satisfacer necesidades y ambiciones. La tecnología, entendida como modo de resolver procesos sociales está marcada por el género. Esto nos permite advertir los prejuicios que construyen un uso selectivo del término, que hace que desde el siglo XIX se asocie el concepto de tecnología con la ingeniería y los avances dominados por hombres en países centrales. En contraste, cuando las mujeres crean y utilizan tecnología, esta se denomina “herramienta” o “utensilio”, despojándola de su reconocimiento como tecnología propiamente dicha (Fischetti & Torrano, 2024, p. 41). Si la definición misma de tecnología tiene un sesgo masculino, moderno y occidental, es fácil comprender por qué se tiende a asociarla con inquietudes masculinas, mientras que a las mujeres se las liga a tecnologías domésticas y tareas de cuidado.

En sintonía, numerosas pensadoras feministas han señalado el sesgo de género que se advierte en la reflexión y producción de los estudios sobre tecnologías (Firestone, Haraway, Plant y Wajcman). Situación que se ve amplificada por la desigualdad en la producción académica de países centrales y periféricos. Para sumar a la producción de teoría feminista sobre la tecnología existente en nuestra región, la propuesta metodológica de este artículo es trabajar a partir de lo que ha sido excluido, banalizado o marginalizado para recuperar experiencias sobre el uso y posibilidades de transformación de lo que comprendemos por tecnología. Para ello tomamos como punto de partida las prácticas concretas de uso y apropiación de la tecnología que llevan a cabo mujeres de nuestro país en su día a día, para pasar a analizar la práctica, principalmente feminizada, de hablar con las personas fallecidas en redes sociales ya que creemos que la misma nos permite explorar y generar evidencia sobre la relación entre tecnología, género, cuidados y afectos desde el sur latinoamericano.

Vida, muerte y redes sociales

Las redes sociales pasaron a ser testigos de nuestra vida, registramos cuando nos graduamos, vamos a ser padres, cumplimos un año más, nos han roto el corazón, nos fuimos de vacaciones, hicimos un asado con amistades, somos fanáticos de esa canción, nos indigna alguna situación social. Momentos que hacen una vida y que elegimos compartir. Pero ¿qué pasa cuando esa vida llega a su fin?

A medida que las redes sociales fueron creciendo exponencialmente, también lo hizo la cantidad de cuentas que pertenecen a personas fallecidas. Pensemos en el ejemplo de Facebook, desde su lanzamiento en 2004, sigue siendo la red social más utilizada y popular en el mundo. Eventualmente, 3.070 millones de personas usuarias dejarán tras de sí un legado de datos, fotos y publicaciones. (Fernández, 2024)

Esta situación conlleva consideraciones éticas, tanto para controlar el legado online como para proteger los datos personales de la persona fallecida, así como las implicaciones financieras por el almacenamiento de esas cuentas. En el caso de Facebook, la principal materia prima para sus prácticas comerciales son nuestras experiencias en la plataforma (Zuboff, 2020, p. 19). Facebook opera como un vampiro que se alimenta de cualquier aspecto de la experiencia de la vida humana. Para que el negocio sea cada vez más rentable, no debe haber desconexión, ni offline, por más de que haya llegado el final de nuestros días. Tal es así que si atendemos la proyección de la actividad de las personas usuarias en redes sociales y las tasas de mortalidad en distintos países, en Facebook pronto habrá más muertos que vivos (ExpressVPN, 2024).

Esto llevó a las distintas plataformas de redes sociales como Meta (Facebook e Instagram) a plantearse políticas en torno a la muerte de sus personas usuarias. Aunque existen algunas políticas para la gestión de legados digitales (que varía según cada plataforma), la falta de un marco regulador claro y uniforme implica que la responsabilidad de garantizar que nuestras cuentas se manejen de acuerdo con nuestros deseos todavía depende de cada persona. Esto requiere que las personas usuarias tomen medidas proactivas y preventivas, como designar contactos de legado o dejar instrucciones explícitas, para asegurar que sus activos digitales sean gestionados conforme a sus preferencias tras su fallecimiento.

Es decir, además de definir nuestra voluntad sobre nuestros restos físicos, si queremos entierro, cremación o ser donantes de órganos, ahora también tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos que se gestione nuestra presencia en redes sociales tras nuestra muerte. Sin embargo, la mayoría de las personas tiene “una relación intensa pero a la vez muy casual con la tecnología, incluso crédula” (Enriquez, 2019) y ni que decir con la muerte. Si bien la práctica de organizar la herencia digital no está tan extendida, eso no quiere decir que la muerte en las redes sociales no sea un asunto particular con reglas propias.

En el caso de Facebook, desde el año 2015 incorporó la posibilidad de tomar decisiones sobre las cuentas propias tras el fallecimiento: la eliminación del perfil o la conmemoración. En el comunicado oficial con el que Facebook anuncia estas nuevas funciones se señala que “más de 30 millones de personas ven perfiles conmemorativos todos los meses para publicar historias, rememorar eventos y recordar a quienes ya no están aquí» (Sandberg, 2019)3 .

Un perfil conmemorativo da la posibilidad de que la cuenta de la persona fallecida pueda convertirse en un memorial de su vida. Se agregan las palabras: “En memoria de” antes del nombre de la persona y el perfil sirve como lugar de encuentro donde sus seres queridos pueden dejar mensajes. Para ello Facebook ofrece la posibilidad de configurar en vida un “contacto de legado”, una persona de confianza que gestione la cuenta una vez fallecida la persona titular. Si la persona no estableció su voluntad en vida, Facebook permite que sus personas allegadas puedan tomar esas decisiones presentando la documentación probatoria del deceso.

Aunque Instagram también pertenece a Meta, misma compañía que tiene la propiedad de Facebook, por el momento no ofrece una opción de contacto de legado preseleccionado4. En esta red social el proceso de conmemoración puede solicitarse únicamente a título póstumo. Por su parte la red social X, antes conocida como Twitter, no permite volver conmemorativas las cuentas. Solo se puede solicitar la desactivación tras un periodo de inactividad de la cuenta o la misma se desactiva automáticamente5 .

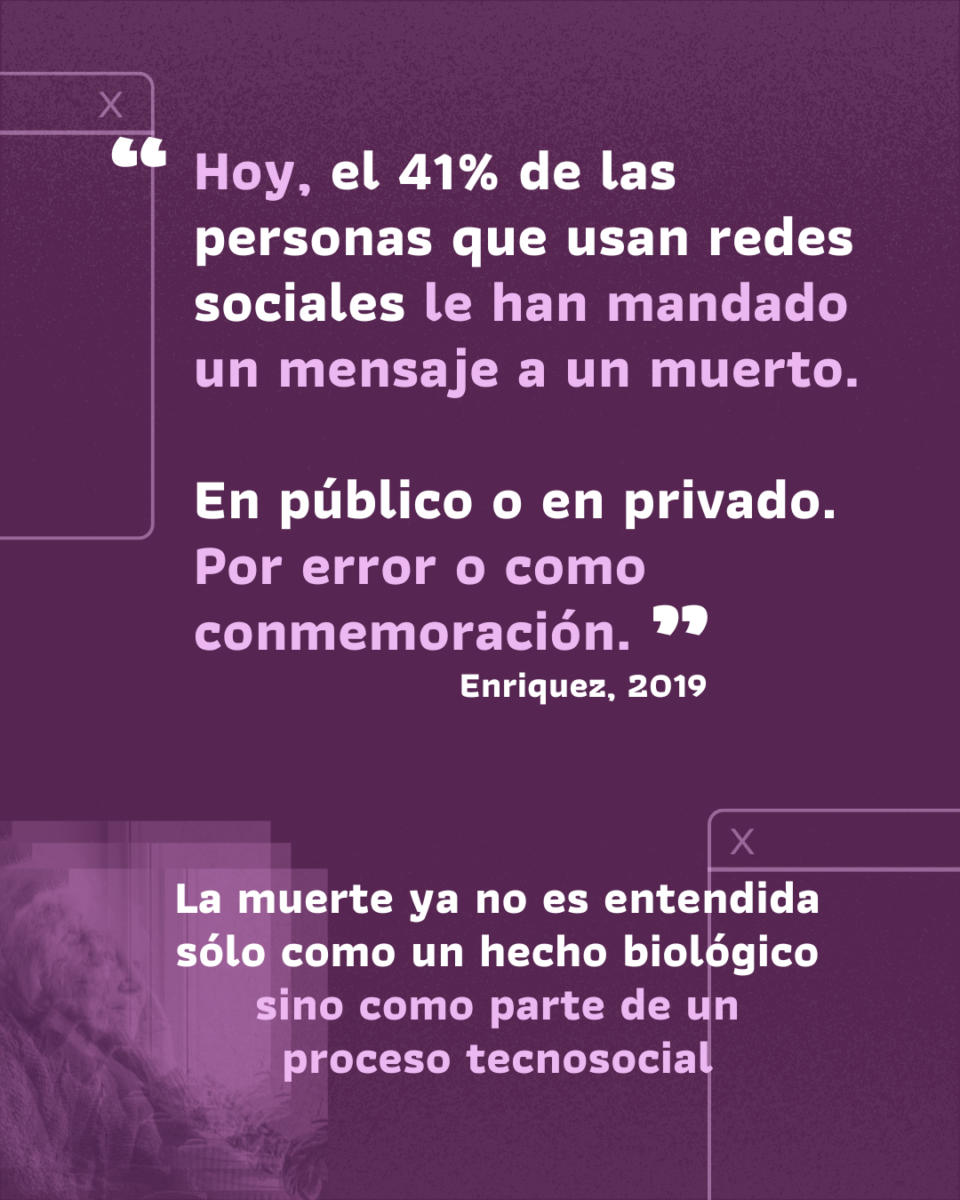

En este artículo no abordamos la relación entre la muerte y las redes sociales en función de nuestra herencia digital, es decir lo que borramos y controlamos, sino que nos interesa pensar en la práctica de hablar con las personas fallecidas en las redes sociales. Al respecto, un dato: “hoy, el 41% de las personas que usan redes sociales le han mandado un mensaje a un muerto. En público o en privado. Por error o como conmemoración” (Enriquez, 2019). A partir de esta práctica cada vez más extendida, indagamos sobre cómo la muerte ya no es entendida sólo como un hecho biológico sino como parte de un proceso tecnosocial gracias a que las redes sociales se convierten en un canal de comunicación y contacto entre quienes se han ido y quienes nos quedamos a recordarlos.

Convivir con nuestros seres queridos fallecidos

Hoy te extrañó más fuerte,

no hay un día que no piense en vos.

Te amo abuela Mari. Besos al cielo.

–Posteo de usuaria de Facebook, octubre 2024

En su libro “A la salud de los muertos” Vinciane Despret dice que para que los muertos existan, deben estar situados. “A lo largo de nuestra historia no hemos dejado de buscar – y la invención del purgatorio es solo un episodio- un lugar donde alojar a los muertos, donde cobijarlos, donde puedan continuar la conversación, estar activos” (Despret, 2021, p. 23). Históricamente los espacios de encuentro entre los deudos y sus seres queridos fallecidos se llevaban a cabo en los cementerios, en donde se encuentran enterrados los restos de dichas personas, o en los templos y capillas, lugares preferenciales de comunicación con lo sagrado y el más allá. Sin embargo, estas prácticas desbordan cada vez más esos espacios tradicionalmente habilitados para el contacto con la muerte y lo trascendente.

Además de templos y cementerios, ahora se le otorga la oportunidad a las personas fallecidas de estar en redes sociales, a condición de que sean sostenidos por sus seres queridos. Como esa relación con las personas fallecidas debe ser pensada en su historicidad, vale recalcar que las tareas de cuidados se encuentran fuertemente feminizadas, incluyendo no sólo la protección física de la familia sino también, como señala Yuval-Davis, la transmisión y protección espiritual, el cuidado a lo largo de la vida y después de la muerte (Béliveau et al., 2022).

En una investigación realizada en la unidad de duelo de una funeraria colombiana, los autores revelan que existe un uso privilegiado de Facebook por parte de las mujeres en proceso de duelo por muerte (Marín-Cortés et al., 2022). A partir de una treintena de entrevistas en profundidad y del análisis de publicaciones en dicha red social, llegaron a la conclusión de que esa práctica promueve estados de bienestar emocional tanto por la posibilidad de seguir en contacto con seres queridos fallecidos, como por el apoyo mutuo que reciben este tipo de publicaciones por parte de sus afectos.

Con cada posteo, recuerdo, foto, dedicatorias logran amplificar la existencia de ese ser querido que ya no está físicamente. Por supuesto que no será la persona que fue en vida pero los homenajes virtuales otorgan a las personas fallecidas un “plus de existencia” (Despret, 2021, p. 17). Es decir, a través de los cuidados y atenciones en las redes sociales, salvan a las personas fallecidas de convertirse en muertos totalmente ausentes. Esto les permite tener una existencia manifestada de nuevas maneras, que por su parte, modifica el día a día de quienes recuerdan: los hacen sentir, extrañar, compartir, recordar, emocionarse y sobre todo, postear6 .

Al respecto, Marin-Cortes señala que Facebook aparece como un escenario valioso para la expresión emocional y afectiva que cobra mayor relevancia cuando la práctica de diálogo con las personas fallecidas aparece cercenada o inhibida en otros espacios familiares y laborales. La mayoría de las mujeres que formaron parte de la investigación reportaron haberse sentido presionadas a llevar el proceso de duelo de un modo distinto al que sentían, mientras que en las redes sociales podían comunicarse con sus seres queridos fallecidos, recibiendo siempre mensajes de apoyo e interacciones con respuestas positivas a sus publicaciones (Marín-Cortés et al., 2022).

Estos usos de las redes sociales nos demuestran que la muerte ya no se inscribe únicamente en la temporalidad médico-científica monopolizada por los rituales religiosos. Gracias a los usos y apropiaciones marcados por el cuidado, las creencias religiosas y prácticas espirituales que le dan las mujeres a las redes sociales, la muerte se vuelve un proceso más largo en el cual la capacidad de comunicación con la persona fallecida sigue siendo posible en los muros de Facebook. En los usos de estas mujeres, la red social se volvió un medio que permite fabricar nuevos rituales y vínculos entre personas muertas y vivas. Facebook ya existía, pero estas mujeres, que no son mujeres en abstracto, sino que cargan historias, memorias y prácticas espirituales específicas, convierten a esta red social en un medio favorable que permite a sus seres queridos fallecidos seguir disponibles, permitiendo continuar con tramas de cuidado y solidaridades recíprocas también entre los que quedan.

Nuestras muertes colectivas

Ni una menos.

Vivas nos queremos

–Consigna feminista coreada en marchas y posteos en redes sociales en contra de la violencia machista en latinoamérica.

La posibilidad de construir comunidades de cuidado y rememoración no se restringe exclusivamente al caso de personas queridas fallecidas. Existen casos excepcionales que por despertar particular conmoción social, como son algunos casos de muertes especialmente violentas, también permiten establecer tramas colectivas en torno a la muerte. Como explica Despret, “los relatos de este tipo de muertes son fuertemente vocativos: convocan a quienes los sobreviven a crear ciertos modos de respuesta” (Despret, 2021, p. 89). En los casos de feminicidios7, por lo extremo de la violencia y por el dolor que generan, suelen tener altas repercusiones de solidaridad e indignación en redes sociales.

Esa multiplicación de posteos en memoria de la víctima, incluso por parte de personas que no la han conocido, tiene efectos. Por un lado, permite darle existencia presente y futura a la persona a partir de su vida y de su injusta muerte. Nada puede revertir lo ocurrido pero sí asegurarle a la víctima un rostro, un cuerpo, un espesor y sobre todo, el pedido de justicia. Por otro lado, son esos casos de extrema conmoción los que posibilitan, más que lo habitual, las disputas por los significados de esa muerte. Esto ocurre debido a que rompen con los sentidos asociados a las muertes esperables y propician otras preguntas, afectos y reacciones (Garriga Zucal, & Panizo, 2020).

En ese proceso de intercambios virtuales la comunidad legitima o condena determinadas formas de morir, así como trama otras relaciones cotidianas entre la víctima y la comunidad que la despide. Muchas veces logra pasar del ámbito privado a convertirse en una muerte pública, es decir, que logra construir en torno de sí una comunidad de personas afectadas de varios sectores de la sociedad que exceden la intimidad de la persona fallecida. Sin embargo es importante no tener una mirada ingenua sobre el efecto de las redes sociales. Si bien en Facebook se participa en el proceso de nombrar, investigar, condenar, recordar, exigir justicia y valorizar esas violencias y víctimas como muertes de relevancia social, también es muy notorio como en las redes sociales operan las improntas de clase, racismo, doble vara y privilegios que dan más relevancia a unas vidas y muertes sobre otras. Se construyen “buenas” y ”malas” víctimas (Eiras & Karszenbaum, 2019)

De todos modos este tipo de debate social en Facebook ayuda a repensar y cuestionarse los sentidos y prácticas aceptadas en relación a las múltiples maneras de violencia de género. La tolerancia social mutó y las redes sociales son una importante arena de debate, así como espacios muy activos en la organización y difusión de convocatorias a actividades, encuentros y marchas en contra de la violencia de género.

Solo en 2024 en Paraguay se registraron 31 casos de feminicidio, dando lugar a que 65 personas quedaran huérfanas a causa de la violencia extrema contra sus madres. Según datos del Ministerio de la Mujer, en el mismo año se registraron 54 tentativas de feminicidio (Casos de feminicidio, 2024).

Estos números reflejan la urgencia de implementar políticas públicas efectivas que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres. Al referirnos a una problemática tan apremiante como el feminicidio, es importante aclarar que más allá del debate en redes sociales, el Estado paraguayo es un actor imprescindible en garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley N.º 5777/16 de “Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia” así como en la definición de políticas y acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en cualquiera de sus expresiones.

Conclusiones

Este artículo ha explorado cómo Facebook, una plataforma inicialmente concebida para la interacción entre personas vivas, se ha resignificado como un espacio que también habilita el encuentro con las personas fallecidas. Al respecto, hemos identificado cómo estas prácticas están atravesadas por dinámicas de género, donde las tareas de cuidado, principalmente feminizadas, se extienden en las plataformas virtuales más allá de la vida. Esta práctica de conversar con personas fallecidas en redes sociales abre preguntas sobre las tensiones entre tecnologías diseñadas para el control, la vigilancia y la explotación de datos frente a aquellas que permiten relaciones de cuidado, memoria y afecto.

Como hemos señalado, la descorporización propia de los intercambios virtuales, reforzada por algoritmos y bots, en muchos casos puede funcionar como mecanismo que amplifica la violencia y el odio en Internet. Sin embargo, la posibilidad de encuentros sin cuerpo también puede ser un espacio donde la memoria y los cuidados sobre las personas fallecidas insisten en sobrevivir. Estas dinámicas deben entenderse en el contexto de las asimetrías de poder que determinan el acceso y uso de tecnologías, especialmente en el sur global.

Vivimos en una época marcada por la espectacularización de lo íntimo, un fenómeno impulsado por la omnipresencia tecnológica que invita a narrar constantemente incluso experiencias como la muerte y el duelo. Ahora bien, como hemos visto, compartir posteos dirigidos a seres queridos que ya no están puede visibilizar temas tabú y generar formas comunitarias de compartir el dolor, incluso en casos de extrema conmoción como son los casos de muertes violentas por motivos de violencia de género.

Desde una perspectiva tecnofeminista, la disputa no es solo por quién controla la tecnología, sino buscar comprender las estructuras de poder que se plasman en las tecnologías, qué tipo de relaciones habilitan y qué historias quedan inscritas. Para ello es fundamental cuestionar cómo definimos tecnología, cuáles son sus usos y qué tipo de relaciones sociales genera. Pero sobre todo, poder reconocer e incorporar experiencias y conocimientos de grupos marginados que están transformando los usos, finalidades y potencialidades de las tecnologías .

Al explorar la práctica de diálogo con personas fallecidas en Facebook, hemos identificado que Internet no es solo un espacio de consumo que responde a la lógica de negocios que impera en su interior. Es también producción de significados, donde las personas usuarias pueden incidir activamente en la construcción de sus relaciones virtuales. Por eso, parafraseando a Le Guin, hemos buscado recuperar las otras historias, las que son en apariencia banales, marginales, que nada tienen que ver con las tendencias y lo viral.

En este artículo nos interesó que nos contemos, para que no olvidemos, el papel de estas personas comunes, principalmente mujeres, que no suelen aparecer en los relatos, pero que son una valiosa parte del desarrollo de las tecnologías digitales. Ahí radica justamente su valor. La práctica de hablar con personas fallecidas en Facebook nos posiciona como hacedoras y no sólo como consumidoras de Internet. Nos brinda la oportunidad de incidir en lo realmente importante, la construcción de cuidados y espacios de encuentro aparentemente impensables.

Contar “las otras historias” no es un ejercicio de nostalgia o romatización. Es un ejercicio de memoria para recordar que Internet puede ser un territorio en el que podemos inventar, invocar, cuidar y colaborar. También puede ser un acto de apropiación y reinvención de la tecnología, una forma de insistir en la posibilidad de construir espacios de cuidado, memoria y comunidad digital sensibles a las particularidades culturales, espirituales y de género. La apuesta, entonces, es rescatar este tipo de prácticas, teniendo como horizonte nuestra participación activa en ocupar las redes e inundarlas de nuestros intereses, preocupaciones, memorias, afectos. En un mundo en donde es cada vez más difícil estar desconectadas y desconectados, rescatar estas historias puede ser un mapa con coordenadas para ir recuperando Internet y volver a habitarla.

1 Para ver informe INE con datos completos sobre finalidad y usos de Internet en Paraguay https://www.ine.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=2037

2 Palabra en guaraní que significa “Corona de tela”. Artilugio de tela que utiliza para llevar canastos o cántaros sobre la cabeza, lo que permite a las vendedoras ambulantes tener las manos libres para realizar sus labores

3 Para ver comunicado completo

https://about.fb.com/ltam/news/2019/04/homenajes-honrando-a-un-ser-querido-en-facebook-despues-de-su-fallecimiento/

4 Solicitud de memorializar perfil en Instagram https://help.instagram.com/contact/452224988254813?helpref=faq_content&fbclid=IwAR3BF1Br3xf_on

5 Solicitud de desactivación de cuenta en X https://help.x.com/es/forms/account-access/deactivate-or-close-account/deactivate-account-for-deceased

6 Este plus de existencia que permite el diálogo con las personas fallecidas en redes sociales no debe ser confundido con lo que la antropóloga Paula Sibilia denomina “tecnologías de inmortalidad”. Si las primeras son relaciones -principalmente feminizadas- de cuidado y memoria de los seres queridos fallecidos, las otras, dirá la autora, son lógicas que dominan la tecnociencia contemporánea que anhelan superar las limitaciones derivadas del carácter material del cuerpo, a las que entiende como “obstáculos orgánicos que restringen las potencialidades y ambiciones de los hombres”

(Sibilia, 2006, p. 54). Desde “la inteligencia artificial hasta la ingeniería genética, pasando por la criogénica y toda la farmacopea antioxidante, el arsenal tecnocientífico se ha puesto al servicio de la reconfiguración de lo vivo, en lucha contra el envejecimiento y la muerte”

(Sibilia, 2006, p. 52).

7 Feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género. Según la Ley N.º 5777/16 “la violencia feminicida es la acción u omisión que viola el derecho fundamental que es la vida y causa la muerte a una mujer por razones asociadas a su género, como consecuencia de una serie de actos de violencia ocurridos en el marco de relaciones desiguales de poder, tanto en el ámbito privado o público o que no hayan sido prevenidos o atendidos por el Estado” (Ministerio Público, 2024)

Bibliografía

Álvarez, J. T. (2018). Delitos Sexuales Coerción Sexual E Internet. Ediciones DyD.

Béliveau, V. G., Mallimaci Barral, A., & Prieto, M. S. (2022). ¿La religión tiene género? Un análisis de las creencias, prácticas y opiniones sobre religión y sociedad de varones y mujeres en la Argentina—CONICET. Materiales de Investigación. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), 13, 1-33.

Cabo Isasi, A., & García Juanatey, A. (2016). El discurso del odio en las redes sociales: Un estado de la cuestión. Ajuntament de Barcelona.

Cáceres Ortiz, E. J., Mills Muñoz, D. M., & Vázquez Carrasco, C. O. (2023). ¿Cuáles son los nuevos desafíos para los docentes con la problemática del grooming considerando los avances de la IA? Revista Avante de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(1), 72-76.

Despret, V. (2021). A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan. Cactus.

Domínguez Vásquez, B. I., & López Rosales, Dra. F. (2024). Sexting,Grooming y acoso sexual en adolescentes: Una revisión sistemática. Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, [S.l.], 12(35), 61-88. https://doi.org/10.36677/rpsicologia.v12i35.22924.

Eiras, M. R., & Karszenbaum, D. M. (2019). «Buena víctima y mala víctima»: La construcción mediática de los casos de femicidio de Ángeles Rawson y Melina Romero,. Repositorio Digital Institucional Facultad de Ciencias Sociales-UBA.

Enriquez, M. (2019). La muerte en internet | ¿Borrar o dejar las huellas de la vida virtual? PAGINA12. https://www.pagina12.com.ar/223666-la-muerte-en-internet

Esquivel Alonso, Y. (2016). El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 35. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2016.35.10491

Fernández, R. (s. f.). Usuarios mundiales de las redes sociales líderes en 2024. Statista. Recuperado 22 de febrero de 2025, de https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/

Fischetti, N., & Torrano, A. (2024). Tecnologías feministas: Tramas para la resistencia. Clacso.

Garriga Zucal, J., & Panizo, L. (2020). Sufrir, matar y morir: Contribuciones a la socio-antropología de las violencias y las muertes. Teseo.

Jelin, E. (2012). El género en las memorias. En Los trabajos de la memoria (2.a ed.). IEP.

Le Guin, U. K. (2022). La teoría de la bolsa de la ficción. Rara Avis.

Marín-Cortés, A., Quintero, S., Acosta, S., García, A., Gómez, F., Marín-Cortés, A., Quintero, S., Acosta, S., García, A., & Gómez, F. (2022). Usos de Facebook y duelo: Expresión emocional y búsqueda de apoyo en redes sociales. Comunicación y sociedad, 19. https://doi.org/10.32870/cys.v2022.7911

Ministerio Público, P. (2024). Casos de feminicidio 2024 [Ministerio Público]. https://ministeriopublico.gov.py/

Oleaque, J. M. (2015). Racismo en internet: Webs, redes sociales y crecimiento internacional. Universidad Internacional de Valencia.

Riaño, M. (2016). Odio en las redes: Entre el anonimato y la censura. El Independiente. https://www.elindependiente.com/politica/2016/11/26/odio-en-las-redes-entre-el-anonimato-y-la-censura/

Roca, A., & Fullana, G. (2017). ¿Cómo combatir el discurso del odio en internet? https://www.uoc.edu/es/news/2017/152-personas-refugiadas

Sain, G. (2015). Historia de Internet. Revista Pensamiento Penal. https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/

Sandberg, S. (2019). Homenajes: Honrando a un ser querido en Facebook después de su fallecimiento. Acerca de Meta. https://about.fb.com/ltam/news/2019/04/homenajes-honrando-a-un-ser-querido-en-facebook-despues-de-su-fallecimiento/

Segato, R. L. (2010). Las estructuras elementales de la violencia: Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Prometeo.

Sequera, M., & Lara Castro, P. (2021). Difusión de imagen no consentida en Paraguay https://www.tedic.org/wp-content/uploads/2021/06/Imagen-no-consentida-Tedic-web-2.pdf

Sibilia, P. (2006). El hombre postorgánico: Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. FCE-Fondo de Cultura Económica.

Tecnología de la Información y Telecomunicación en Paraguay. (2024). Instituto Nacional de Estadística INE. https://www.ine.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=2037

Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Paidós.