Por: Jazmín Ruiz Díaz @min_erre

En un contexto de acelerada transformación tecnológica, la moda y el arte se entrecruzan en prácticas que no solo reconfiguran la creación, sino también las formas de habitar y resistir en el mundo contemporáneo. Este artículo recoge una entrevista con Giancarlo Pazzanese, artista, diseñador de moda 3D y docente chileno-italiano radicado en Ámsterdam, Países Bajos. A lo largo del diálogo, Pazzanesse propone una mirada crítica sobre cómo se entretejen —y en ocasiones se enfrentan— discursos y prácticas vinculados con la vigilancia, la sustentabilidad y la identidad dentro de los cruces entre arte, moda y tecnología.

Actualmente docente en las Universidades de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam y de Utrecht, Giancarlo Pazzanese es además artista y diseñador 3D. Su formación y experiencia lo han llevado a habitar múltiples campos: desde el arte y los medios digitales, hasta la comunicación, la sustentabilidad y, más recientemente, el diseño de moda digital. Tras migrar desde Santiago de Chile a Ámsterdam en los Países Bajos, ha desarrollado una carrera caracterizada por la experimentación constante con nuevos formatos tecnológicos. Su interés por enseñar y compartir el acceso a la tecnología lo ha convertido también en un facilitador de procesos de aprendizaje en el área de industrias creativas. A partir de su experiencia personal y profesional, en esta entrevista se abordan temas como la adopción de tecnologías emergentes, el impacto de la inteligencia artificial (IA), el blockchaini en la trazabilidad y sostenibilidad de las prendas, las tensiones entre creatividad y automatización, y la moda como interfaz identitaria en entornos digitales.

- Jazmín Ruiz Díaz:

Giancarlo, ¿cómo se da esta trayectoria del arte a los nuevos medios y estos cruces entre tu rol como académico y diseñador?

- Giancarlo Pazzanese:

Siempre me ha interesado probar nuevos medios, especialmente en esas primeras olas de adopción tecnológica, donde actúo un poco como testeador y promotor. Esto ha sido así desde siempre. Incluso de niño, mi vecino tenía un computador Sinclair ZX. Comprábamos revistas con programas de juegos y había que tipear todo el código —en HTML— a mano. Podía tardar cuatro días en escribirlo solo para jugar algo que hoy está disponible en cualquier teléfono.

Me muevo mucho por el entusiasmo, y la tecnología me entusiasma profundamente. Me gusta mostrarle a otros lo que se puede hacer con estas herramientas, para que ellos también creen, exploren y hagan cosas nuevas. Ese primer desafío de enfrentarse a lo desconocido —el “no tengo los medios”, “no entiendo la tecnología”, “la terminología es muy nueva”— es un momento clave. Lo que en inglés se llama onboarding, ese proceso de introducción o inducción a una tecnología. Ese es el espacio donde yo suelo estar.

En el campo de la moda, esto se traduce en la promoción de la moda digital a través de herramientas como el diseño en 3D, que abre posibilidades para hacer las producciones más sustentables al trasladarlas al entorno digital. Es decir, no solo pensando en un proceso de lo digital a lo físico, sino también en lo digital a lo digital: prendas creadas exclusivamente en entornos virtuales, pensadas para avatares, videojuegos, metaversos o proyectos especulativos y de investigación.

Moda digital y sostenibilidad

Desde su experiencia como diseñador 3D y educador, Pazzanese reflexiona sobre el potencial transformador del diseño de moda digital en relación con la sustentabilidad. Señala que las prendas digitales no solo permiten evitar procesos contaminantes de producción física, sino que también abren el camino hacia prácticas más transparentes gracias al uso de tecnologías como el blockchain. En ese sentido, destaca la próxima implementación en Europa del Pasaporte Digital de Productos (DPP, por sus siglas en inglés) entre 2026 y 2030 , un sistema que permitirá rastrear de manera detallada la procedencia y el impacto ambiental de cada prenda (Bain, 2023).

- Jazmín Ruiz Díaz:

¿Cuáles son las preguntas que en esos cruces entre moda y tecnología te interpelan, como docente, artista y diseñador?

- Giancarlo Pazzanese:

En el campo de la moda digital, donde estoy trabajando actualmente, una de las grandes preguntas que atraviesan a la industria es: ¿hacia dónde vamos?. Y, sin duda, la inteligencia artificial (IA) es la tecnología del momento. Todas las empresas están buscando cómo integrarla, aunque lo hacen en distintos niveles: algunas quieren sumarla rápidamente a sus plataformas, y otras aún están explorando múltiples alternativas. Lo cierto es que, tarde o temprano, todas deberán adaptarse.

Desde mi perspectiva, hay tres tecnologías clave a largo plazo que, nos guste o no, se van a integrar como capas fundamentales en el futuro de Internet:

1. La inteligencia artificial (IA), que automatiza procesos y optimiza decisiones.

2. La blockchain, una tecnología que permite registrar y almacenar datos de forma inalterable e inmutable.

3. El cloud computing (computación en las nubes) y la quantum computing (computación cuántica), que funcionan como la infraestructura necesaria para gestionar y procesar toda esta enorme cantidad de datos.

A esto se suma el 3D, que opera como una herramienta de visualización para representar espacios, personas o avatares. Pero si miramos a 30 años vista, las tecnologías que realmente van a transformar nuestra manera de habitar lo digital son esas tres primeras.

En ese contexto, mis propias preguntas personales giran en torno a quién tiene el control y cómo se ejerce el poder a través de la tecnología. Por ejemplo, el blockchain permite monitorear cada eslabón de una cadena de producción. Podés saber si tus proveedores están certificados, cuánto tiempo y recursos se utilizaron, incluso el consumo de agua en cada etapa. Esa capacidad de trazabilidad y transparencia puede ser muy valiosa para construir cadenas de producción más responsables.

En Europa, por ejemplo, se está impulsando el concepto del “pasaporte digital” de las prendas, una política que exigirá que cada producto pueda demostrar su origen, trazabilidad y condiciones de producción. Esto abre la puerta a una nueva forma de monitorear y mejorar, que es precisamente el principio básico de la sustentabilidad. Porque, aunque el término suene bien, si no hay datos ni reportes, no hay mejora real posible.

Sin embargo, ahí es donde surge una gran inquietud: ¿hasta qué punto todo ese monitoreo y esa acumulación de datos no se convertirán en nuevas formas de control? Porque mientras más datos generamos, más transacciones registramos y más capas inalterables almacenamos en la nube, más vulnerables podemos ser al uso excesivo —o indebido— de esa información.

Esa es, para mí, una de las preguntas centrales de este proceso: ¿estamos usando la tecnología para transparentar y mejorar o la estamos construyendo como una nueva herramienta de control?

Tecnología, vigilancia y resistencias desde el diseño

En este contexto en el que se plantean interrogantes sobre sobre el uso de grandes volúmenes de datos y su potencial para convertirse en herramientas de control, Pazzanese observa con interés iniciativas de artistas y diseñadores que crean indumentaria o maquillaje para eludir el reconocimiento facial, posicionando la moda como un artefacto de resistencia ante tecnologías intrusivas.

En cuanto al panorama latinoamericano, Pazzanese destaca que, en Chile, están comenzando a desarrollarse laboratorios artísticos que integran herramientas tecnológicas con una lógica más crítica y simbólica. A diferencia del uso meramente instrumental de la tecnología, estos espacios buscan una integración profunda entre tecnología y discurso artístico, con proyectos centrados en el patrimonio, el género y la moda, lo que demuestra una apropiación situada -es decir, como prácticas producidas desde una posición específica, con una perspectiva particular, atravesadas por el cuerpo, el contexto social, político y material de quienes enuncian (Haraway, 1988)- y reflexiva de los medios digitales.

- Giancarlo Pazzanese:

En relación con el tema del control, lo que realmente me preocupa es la cantidad de datos que estamos entregando, por ejemplo, a las plataformas de inteligencia artificial. Existe mucho entusiasmo por explorar y aplicar estas tecnologías, pero al mismo tiempo estamos subiendo enormes volúmenes de información —información sensible, con nombres, rostros, y detalles personales— que estamos alimentando al sistema, a menos que se trate de un modelo privado, que uno mismo controle.

Como respuesta a esta preocupación, he visto propuestas artísticas muy interesantes: por ejemplo, proyectos de maquillaje o diseño de vestuario que crean indumentaria como capuchas, gafas o maquillaje específicamente diseñados para impedir el reconocimiento facial. Es una forma de resistencia, una subversión creativa ante lo que viene. Pero también existen otras respuestas, más irónicas o críticas, que buscan poner en evidencia el sistema mismo.

Un caso que me gusta mucho ocurrió en Utrecht, hace algunos años, con motivo del cumpleaños de George Orwellii. Para conmemorar al autor de 1984, se hizo una intervención urbana en la que se colocaron gorritos de cumpleaños a las cámaras de seguridad del centro de la ciudadiii. El gesto fue simbólico pero potente: en un país como los Países Bajos, que tiene una de las mayores concentraciones de cámaras de vigilancia por metro cuadrado, esta acción sirvió para visibilizar cómo la vigilancia se ha naturalizado en el espacio público.

Ahora, volviendo al punto inicial, lo más preocupante es que ya hemos entregado mucha de esa información. Nuestras fotos, datos y registros ya están en línea. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cuáles son los artefactos de resistencia, especialmente desde la moda o el arte, que podemos activar? Porque, al final, la tecnología no se va a detener. No podemos resistirnos completamente: vamos a tener que aprender a convivir con ella, a usarla con conciencia. Eso implica saber qué estamos alimentando, qué datos subimos, qué editamos y qué eliminamos. También implica entender qué bases de datos estamos ayudando a construir con cada interacción.

Vivimos en una era en la que aumentan los ciberataques, los mensajes fraudulentos, los links peligrosos, y eso requiere nuevas habilidades digitales: saber filtrar, detectar, protegerse. Todo puede representar una amenaza potencial: los archivos que abrimos, los sitios que visitamos, la información que compartimos. Por eso es fundamental estar atentos a nuestra huella digital.

Pero más allá de la huella, hay algo que me interesa especialmente: nuestra identidad digital. Se habla mucho de los datos que dejamos, pero poco de las personas digitales que estamos construyendo. Ya no tiene sentido separar nuestra vida “real” de nuestra vida “online”. Esa división es obsoleta. Hemos vivido el paso de la Internet 1.0, a los dispositivos móviles que nos permitieron crear contenido, y ahora estamos en una etapa de explosión de contenidos. En ese nuevo escenario, es urgente repensar qué identidad digital estamos formando… y con qué grado de agencia.

- Jazmín Ruiz Díaz:

¿Cómo identificás que los procesos en relación a las tecnologías afectan a Latinoamérica y a Chile? ¿Qué respuestas particulares estamos encontrando desde nuestros territorios?

- Giancarlo Pazzanese:

En Chile recién comienza a consolidarse la idea de que las tecnologías digitales pueden ser parte integral del discurso en proyectos de arte. Si bien desde hace tiempo existen obras con instalaciones multimediales, lo que está emergiendo ahora son laboratorios de tecnologías orientados a la producción de contenido artístico, no solo desde lo visual o superficial, sino desde una lógica más profunda de creación, experimentación y entrenamiento.

En estos espacios se desarrollan proyectos de residencia donde los y las artistas pueden familiarizarse con tecnologías como el [motor de desarrollo de gráficos en tiempo real] Unreal Engineiv, motores de juego, pantallas verdes, o incluso el diseño de trajes tecnológicos. Estos procesos no se limitan a usar herramientas digitales como un recurso llamativo o novedoso, sino que forman parte del lenguaje de la obra.

Muchos de estos proyectos están abordando temas como el patrimonio, el género o la moda, integrando la tecnología como parte central del proyecto, y no como un simple experimento o demostración para probar una herramienta tecnológica, hacer algo básico con ella y mostrar el resultado: “Mirá lo que hice con IA”, sin mayor profundidad conceptual o estética. Veo mucho esto entre tecnólogos digitales europeos que producen imágenes sin fondo. En Latinoamérica, la tecnología cuesta y, por lo tanto, se le presta más atención al incorporarla.

En cambio, en estas nuevas propuestas, la tecnología se incorpora de forma simbólica, como en el caso de obras teatrales, como Salón de Actos de Alejandro Moreno, donde lo digital forma parte activa de la escenografía y del relato. A través del arte, se están explorando tecnologías que, en contextos como el europeo, suelen usarse principalmente con fines comerciales. En este sentido, el arte en Chile empieza a abrir un camino propio, desde la reflexión crítica y el cruce entre disciplinas.

IA, trabajo creativo y ética

La irrupción de la inteligencia artificial ha abierto un debate sobre el futuro del trabajo creativo. Desde su experiencia como docente, Pazzanese considera que los roles no están desapareciendo, sino transformándose, y que la creatividad humana no tiene reemplazo. Insiste en la necesidad de formar a los estudiantes en el uso ético y crítico de estas herramientas, desarrollando marcos que permitan declarar su utilización de forma similar al uso de bibliografía.

- Jazmín Ruiz Díaz:

En medio de los debates sobre las industrias creativas y la inteligencia artificial, una de las grandes preguntas es si la IA terminará reemplazando ciertos roles. ¿Cuál es tu visión sobre esto?

- Giancarlo Pazzanese:

Creo que esa es la pregunta clave del momento: ¿Me van a reemplazar? La respuesta corta es que la tecnología va a reemplazar a quienes no sepan usarla, pero los roles en sí no desaparecen, sino que evolucionan. A lo largo de la historia, cada nueva tecnología ha desplazado ciertas tareas, pero también ha generado nuevas funciones. Y eso es lo que está ocurriendo ahora.

En el caso de la moda, por ejemplo, la moda digital ha abierto una nueva industria, que si bien se conecta con la moda tradicional, también se cruza con los videojuegos, el arte, el cine y otros territorios multimedia. En ese cruce, surgen roles nuevos que no existían antes. El diseñador de moda industrial no desaparece, pero debe adaptarse y dialogar con estas herramientas.

Muchas aplicaciones actuales funcionan por suscripción y ofrecen efectos o “trucos” rápidos, pero lo interesante está en cómo se implementa la tecnología a nivel profesional: en arquitectura, diseño, vestuario o visualización. En un curso que dicté sobre IA, mis estudiantes debían investigar una industria creativa y analizar qué tareas estaban cambiando y cuáles se mantenían. Fue revelador ver cómo en diseño de interiores o arquitectura, por ejemplo, la IA ya se aplica para crear edificios más seguros o eficientes.

Lo esencial es preguntarse: ¿qué relación quiero tener con la tecnología? ¿Dónde necesito actualizarme? ¿Qué procesos cognitivos estoy evadiendo? Porque la actualización no solo es profesional, también es personal. Uno siempre está negociando qué plataformas usar, cuáles evitar, en qué entornos participar. Eso también define tu identidad digital.

En el ámbito creativo, cada persona debe decidir en qué parte de su flujo de trabajo quiere integrar la IA: si le ahorra tiempo, si le facilita tareas, si le aporta valor. Pero no se trata de darle una instrucción y esperar un resultado brillante. Como le digo a mis estudiantes: la IA no es tu asistente ni tu madre, no te va a hacer la tarea. Pero sí puede ser una ayuda, una guía, un vehículo.

Y ahí entra en juego la ética, que debe enseñarse y debatirse. Cada universidad está desarrollando sus propias políticas, pero el proceso aún está en marcha. En la mía, trabajamos con marcos que invitan a reflexionar: ¿Qué le pediste a la IA? ¿Qué obtuviste? ¿Qué modificaste? ¿Qué mejoraste? ¿Qué cuestionaste? ¿Cómo lo hiciste propio? Esta reflexión es equivalente a trabajar con bibliografía: ¿qué leíste, cómo lo usaste, cómo lo citaste, qué conectaste? La IA también requiere ser declarada y contextualizada.

A nivel educativo, esto está generando una transformación profunda. No solo en el diseño, sino en el modelo educativo en general. Se están redefiniendo las políticas institucionales, mientras estudiantes y docentes experimentan y adoptan estas herramientas en distintos niveles. Hay quienes las rechazan y quienes las abrazan. Pero lo importante es entender que estamos atravesando este cambio colectivamente, y que cada uno debe decidir dónde y cómo quiere integrar la IA en su proceso creativo.

Identidad digital y subjetividades emergentes

La moda, afirma Pazzanese, puede ser pensada como una interfaz simbólica que permite explorar y representar nuevas formas de identidad, tanto físicas como digitales. Desde esta perspectiva, propone una visión relacional de la identidad —ya no entendida como un conjunto fijo de valores, sino como una red de intercambios y experiencias. Los avatares digitales, por ejemplo, se convierten en cuerpos extendidos que permiten experimentar identidades transespecie, humanas, animales o extraterrestres, ampliando el espectro de expresión cultural y simbólica.

- Jazmín Ruiz Díaz:

Más allá de todo el foco que se pone a la investigación tecnológica en materia de sostenibilidad, me interesa la moda como un espacio para explorar respuestas a preguntas que nos atraviesan a nivel cultural. En ese sentido, comentame más sobre tus propias exploraciones desde ese lugar híbrido que te permitís ocupar.

- Giancarlo Pazzanese:

Una idea que me viene rondando es cómo estamos empezando a ver el mundo desde una lógica de datos. Al entrar en la llamada cuarta revolución industrialv —o la revolución de los datosvi—, donde todo se cuantifica y registra, podemos empezar a pensar la identidad no como algo fijo, sino como algo relacional. Si entendemos nuestras identidades como una red de interacciones, experiencias y transacciones, y si todo eso queda registrado en la nube, podríamos pensar que ese cúmulo de datos configura una especie de back-up de nuestra identidad.

Esto nos permite ir más allá de la idea tradicional de identidad como un conjunto cerrado de valores internos, para concebirla como un sistema dinámico, en constante actualización. En ese contexto, la moda puede funcionar como una interfaz simbólica, un medio a través del cual esa identidad relacional se expresa, se personaliza y se visibiliza.

Aplicar esta mirada desde la moda, y en diálogo con otras disciplinas como la psicología o el arte, me parece especialmente interesante. Por ejemplo, al trabajar con avatares digitales, no solo estamos creando versiones alternativas de nosotros mismos, sino también explorando nuevas formas de subjetividad. Ya no se trata solo de lo posthumano o del cruce con lo robótico o lo cyborg, sino de identidades trans-especie.

Hay todo un espectro de experimentación que va desde lo animal —en respuesta a la crisis medioambiental— hasta lo extraterrestre, como forma de imaginar nuevos cuerpos, otras formas de ser. Desde este punto de vista, la moda deja de ser solo “ropa virtual para juegos o filtros”, y se convierte en una herramienta crítica para pensar el presente y ensayar futuros posibles. Un lenguaje visual y conceptual para analizar momentos culturales, más allá de la indumentaria.

- Jazmín Ruiz Díaz:

¿Cómo se aplican estas reflexiones en tu obra como artista y diseñador 3D?

- Giancarlo Pazzanesse:

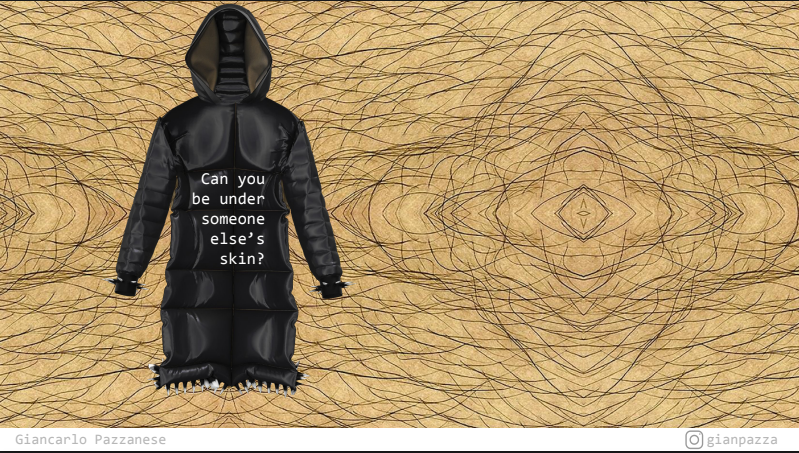

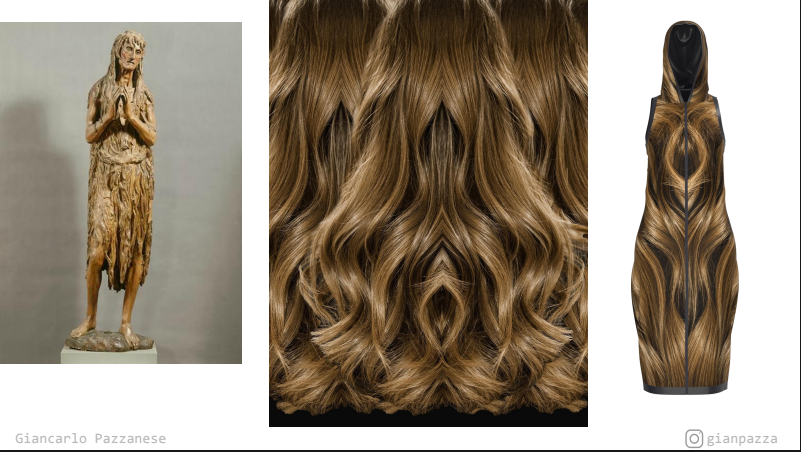

Cuando comencé a aprender diseño 3D, uno de los desafíos —además del patronaje digital— fue el trabajo con texturas. Algunas de esas texturas eran estampados, otras se vinculaban con el pelo. Ahí surgió una inquietud que me llevó a experimentar: ¿cuándo el pelo se percibe como piel? ¿Cuándo es parte del cuerpo y cuándo se convierte en vestuario? En inglés, la palabra furvii permite jugar con esa ambigüedad, entre lo humano, lo animal y lo textil.

Todo partió de una pregunta que funcionó como disparador conceptual: ¿podés ponerte bajo la piel de otra persona? Como una metáfora de la empatía —similar a «ponerse en los zapatos del otro»— pero llevada al extremo. Esa idea me llevó a rescatar un trabajo personal en el que escaneé mi brazo, con todos sus detalles visibles: vello, textura, imperfecciones. A partir de ese escaneo, generé patrones para construir una prenda digital, que es a la vez vestuario y autorretrato. Es una pieza que solo existe en lo digital, pero que quien la usa simbólicamente está bajo mi piel.

En ese sentido, la vestimenta se convierte en un vehículo de exploración identitaria. Estos prototipos digitales de prendas 3D no solo son superficies, sino que permiten cuestionar cómo construimos nuestras identidades. Mientras desarrollaba estas texturas, empecé a pensar en las capas de la identidad: así como en el diseño 3D se superponen capas de textura para lograr efectos visuales, nuestras identidades también se componen de múltiples capas, intersecciones, fragmentos que nos hacen únicos.

Entonces, me pregunté: ¿y si los mapas de texturas fueran también mapas de texturas sociales? Ese fue el giro conceptual que me llevó de lo técnico a lo simbólico.

En ese proceso apareció una referencia visual que me marcó: las representaciones renacentistas de María Magdalena cubierta de pelo. Es una imagen visualmente poderosa, pero también profundamente simbólica. Investigando más, descubrí que esta representación tiene raíces medievales. Según una de las versiones del relato, tras la muerte de Jesús, María Magdalena se retira al desierto, renuncia a la vida civilizada y deambula sola y desnuda en el desierto por años. En el momento de su asunción al cielo, ocurre el milagro: le crece un abrigo de pelo que la cubre por completo. Esa historia me pareció fascinante como metáfora de transformación, de cuerpo expandido y de piel/pelo como frontera entre lo humano y lo animal, entre lo espiritual y lo físico. Además, esta historia apócrifa contiene implícita la noción de culpa y vergüenza y un estigma social que se empeña en representar a María Magdalena como una mujer indigna, loca y libertina.

Conclusión

El testimonio de Giancarlo Pazzanesse ilumina las complejidades y tensiones que surgen al habitar las fronteras entre arte, moda, tecnología e identidad. Su trabajo plantea preguntas urgentes sobre el uso ético de la inteligencia artificial, la reconfiguración del trabajo creativo, la vigilancia digital y la posibilidad de resistencias simbólicas desde la indumentaria. En este entramado, la moda se erige no solo como un campo estético o funcional, sino como un lenguaje crítico y especulativo que permite imaginar futuros posibles. La mirada de Pazzanesse, nutrida por su experiencia en contextos diversos y su vocación por la educación y la investigación, invita a repensar el rol de las tecnologías en la construcción de subjetividades contemporáneas, desde una perspectiva situada, consciente y profundamente creativa.

Bibliografía

Bain, M. (2023, 12 de diciembre). Understanding the potential of digital product passports. Business of Fashion. Recuperado de: https://www.businessoffashion.com/articles/technology/ownership-intelligence-digital-product-passports-sustainability-royalties-data-collection-circular-economy/

Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big data: La revolución de los datos masivos. Madrid: Turner.

Front404. (2014). George Orwell’s birthday party. https://front404.com/projects/george-orwells-birthday-party/

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575–599. https://doi.org/10.2307/3178066

Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial. Madrid: Debate.

Universidad de los Andes. (2022, marzo 16). Blockchain: descifrando su código enigma. https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/periodismo-y-comunicaciones/blockchain-descifrando-su-codigo-enigma

i Blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología que funciona como un libro de contabilidad digital en el que resulta prácticamente imposible falsificar la información. Esto se debe a dos características clave: la trazabilidad de los datos y su naturaleza descentralizada. Esta tecnología permite crear y mantener registros de manera segura, sin depender de un único punto de control ni de una autoridad central para su administración (Universidad de los Andes, 2022).

ii George Orwell es un autor británico, conocido principalmente por sus novelas Rebelión en la granja y 1984. En 1984, publicada en el año 1949, Orwell presenta una distopía en la que el gobierno controla todo, incluido las mentes de sus ciudadanos. La novela ha popularizado conceptos como El Gran Hermano y la Policía del Pensamiento, que se han vuelto clave para entender la vigilancia del estado, así como los abusos sociales y políticos modernos.

iii Orwell’s Brithday Party (La fiesta de cumpleaños de Orwell) fue una intervención realizada por el dúo de artistas holandeses FRONT404 el 25 de junio de 2013. Sobre la intención tras esta acción, publicaron en su sitio web:

Al poner estos alegres gorritos de fiesta en las cámaras de vigilancia, no solo celebramos el cumpleaños de Orwell y sus visiones proféticas sobre nuestro futuro. Al hacer que estas cámaras discretas —que solemos ignorar en la vida cotidiana— vuelvan a llamar la atención, también generamos conciencia sobre cuántas cámaras nos observan hoy en día, y sobre cómo el estado de vigilancia que Orwell describió está cada vez más cerca de hacerse realidad (Front404, 2014).

iv Creado por la empresa Epic Games, sirve como herramienta para crear mundos digitales tridimensionales, con gráficos de altísima calidad, simulaciones físicas, iluminación realista, animaciones complejas y experiencias inmersivas. Se utiliza principalmente para desarrollar videojuegos, pero también se ha expandido a otras industrias como el cine, la arquitectura, la moda y el arte digital.

v La Cuarta Revolución Industrial es un concepto introducido por Klaus Schwab (2016), fundador del Foro Económico Mundial (WEF), para referirse a una etapa de transformación tecnológica que fusiona los mundos físico, digital y biológico, generando una revolución en nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos.

vi Kenneth Cukier y Viktor Mayer-Schönberger (2013) hablan de una “revolución del big data” para explicar cómo la capacidad de capturar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos está transformando todos los aspectos de la sociedad.

vii La palabra fur del inglés se traduce como «pelo», «pelaje» o «piel», dependiendo del contexto.